Versäumte Bilder Auswahl BMFTR

Hintergrund der Ausstellung

Foto: Hans-Joachim Rickel I BMFTR

Foto: Hans-Joachim Rickel I BMFTR

Das Projekt „Versäumte Bilder“ hat die Wissenschaftsfotografin Gesine Born ins Leben gerufen. Mit ihrem Bilderinstitut gibt sie gemeinsam mit wissenschaftlichen Institutionen und Akteuren aus Film, Design und Musik innovativen Wissenschaftlerinnen eine Bühne, die ihnen zu Lebzeiten verwehrt blieb.

Forschungsleistungen von Frauen wurden häufig Männern aus ihrem Umfeld zugeschrieben. Ein prominentes Beispiel ist Lise Meitner, die maßgeblich an der Entdeckung der Kernspaltung beteiligt war. Doch nur ihr Kollege Otto Hahn erhielt den Nobelpreis.

Bestehende Porträts und Fotos interpretiert und kontextualisiert das Bilderinstitut mittels Künstlicher Intelligenz (KI) neu, um die bedeutenden wissenschaftlichen Errungenschaften von Frauen visuell erfahrbar zu machen. So entsteht KI-gestützte Kunst, die in möglichst realitätsnaher und zeitgemäßer Darstellung veranschaulicht, wie eine Anerkennung der Wissenschaftlerinnen hätte erfolgen können.

Die vierwöchige Ausstellung im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) präsentiert an den beiden Dienstsitzen Berlin und Bonn 22 KI-generierte Bilder von Frauen und würdigt ihre wissenschaftlichen Leistungen. Dabei werden an den jeweiligen Standorten verschiedene Werke von Gesine Born gezeigt. Diese sind im Rahmen von Projekten entstanden, die die Künstlerin gemeinsam mit der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sowie der Schader-Stiftung durchgeführt hat. Die Bilder aus der bereits bestehenden Bonner Ausstellung der Künstlerin werden mit freundlicher Unterstützung der Universität Bonn als Leihgaben zur Verfügung gestellt. Speziell für die Ausstellung im BMFTR hat das Bilderinstitut zudem zwei neue versäumte Bilder von innovativen Frauen generiert: Die Werke, die Geraldyn „Jerrie“ M. Cobb und Maria Margaretha Winkelmann-Kirch zeigen, werden von Gesine Born erstmalig präsentiert.

Die Ausstellung zeigt, welchen Mehrwert KI für die realitätsnahe Darstellung von Frauen in der Wissenschaft haben kann. Zudem regt sie dazu an, bewusst nach bisher übersehenen Wissenschaftlerinnen und ihren Leistungen zu recherchieren und diese sichtbar zu machen. Gemeinsam mit der Förderrichtlinie „Innovative Frauen im Fokus“ des BMFTR verfolgt sie das Ziel, die Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen zu erhöhen und ihre Funktion als Rollenvorbilder in der Gesellschaft zu stärken.

Bis heute sind Frauen im Wissenschaftssystem insbesondere in führenden Positionen unterrepräsentiert. Dies gilt in besonderem Maße für intersektional benachteiligte Frauen, also Personen, die nicht nur aufgrund ihres Geschlechts, sondern auch aufgrund weiterer Vielfaltsmerkmale wie etwa ihrer sozialen Herkunft, ethnischen Zugehörigkeit, einer Behinderung, sexuellen Orientierung oder ihres Alters strukturelle Hürden erleben. Sie sind häufig mehrfach diskriminierenden Mechanismen ausgesetzt, die ihren Zugang zu wissenschaftlichen Karrieren erschweren oder ihren Aufstieg behindern. Auch KI-Technologien sind nicht frei von diesen Strukturen: Da sie auf bestehenden Daten basieren und in bestehenden Systemen entwickelt werden, können sie gesellschaftliche Vorurteile und Ausschlüsse ungewollt reproduzieren oder verstärken. Umso wichtiger ist ein reflektierter und verantwortungsbewusster Umgang mit KI-Technologien. Die Ausstellung macht damit nicht nur auf historische Ungerechtigkeiten aufmerksam, sondern verweist auch auf gegenwärtige Herausforderungen, die es weiterhin aktiv zu adressieren gilt.

Diese Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gleichstellungsbeauftragten des BMFTR und des Referats Chancengerechtigkeit und Vielfalt in Wissenschaft und Forschung. Wir danken dem Gleichstellungsbüro der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der Schader-Stiftung und Gesine Born!

Jovanka Bončić-Katerinić

1887–1966

Architektin

Eingabe KI: Official NASA Portrait from the mercury mission from 1961 showing female astronaut Jerrie M. Cobb,

wearing a silver spacesuit --oref [Foto Jerrie M. Cobb] --ow 100 --ar 3:4 --v 7.0 --s 50

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Jovanka Bončić-Katerinić studierte zunächst Architektur an der Universität Belgrad. Ein Stipendium ermöglichte ihr, an die Technische Hochschule Darmstadt zu wechseln, wo sie 1913 als erste Absolventin der TH Darmstadt und erste Diplom-Ingenieurin Deutschlands ihr vierjähriges Studium abschloss. Über ihren Erfolg berichtete damals auch die Berliner Illustrierte Zeitung.

Im jugoslawischen Bauministerium leitete sie das Referat für Universitätsbau und verantwortete zahlreiche öffentliche Vorhaben. So entstanden unter ihrer Mitwirkung neben einem Kursalon und einem Badehaus in Banja Koviljača (1929–1932) auch das Kulturzentrum Banski Dvor, heute ein Nationaldenkmal von Bosnien und Herzegowina, in Banja Luka (1930–1938) sowie die Universitätsbauten für Lehrerinnenausbildung (1933) und Veterinärmedizin (begonnen 1939) in Belgrad. Von der jugoslawischen Regierung wurde ihr 1928 der St.-Sava-Orden und 1938 der Orden der Krone von Jugoslawien verliehen. Zu Ehren ihrer Leistung wurde 2013 eine Straße auf dem Campus der TU Darmstadt mit dem eingedeutschten Namen „Jovanka-Bontschits-Straße“ nach ihr benannt.

Hermine Heusler-Edenhuizen

Frida Busch

1872–1955 & 1868–1961

Medizinerinnen

Eingabe KI: [Foto Edenhuizen and Busch] celebrating their doctorate in front of the university of Bonn, hugging each other, wet plate fotography from 1910 --s 250 --v 6.1 ,

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Hermine Heusler-Edenhuizen war Deutschlands erste niedergelassene Frauenärztin. Sie und ihre Freundin Frida Busch promovierten 1903 als erste Frauen an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn.

Hermine Heusler-Edenhuizens Arbeit umfasste nicht nur medizinische Betreuung, sondern auch soziale Hilfe für Frauen – etwa die Gründung eines Heims für ungewollt Schwangere oder ihr Einsatz für das Recht auf körperliche Selbstbestimmung und für die Abschaffung des umstrittenen Abtreibungsparagrafen 218.1

In ihrer Ehe mit Otto Heusler setzte sie ebenfalls feministische Maßstäbe. Sie schlossen einen Ehevertrag, der es ihr ermöglichte, ihren Beruf selbstbestimmt auszuüben und über ihr eigenes Vermögen zu verfügen.2

Frida Busch wurde in eine Medizinerfamilie hineingeboren, die eng mit der Universität Bonn verbunden war. Ihr Zugang zu Bildung war dadurch einfacher als für andere Frauen zu dieser Zeit, allerdings immer noch umkämpft. Ähnlich wie Hermine Heusler-Edenhuizen erhielt auch Frida Busch zunächst Privatunterricht und besuchte anschließend eine höhere Töchterschule in Bonn.3 Im Anschluss wechselte sie nach Berlin, um die Gymnasialkurse der Pädagogin und Frauenrechtlerin Helene Lange zu besuchen. Dort war es auch, wo sie Hermine Heusler-Edenhuizen kennenlernte. Den Widerständen der Politik gegen ihre Zulassung und die ihrer Mitschülerinnen trotzend, durften sie die Abiturprüfung in Berlin ablegen.

Gemeinsam studierten sie in Berlin, Zürich und Halle, bevor sie schließlich an die Universität Bonn wechselten. Dort erhielten beide eine generelle Hörerlaubnis und waren somit nicht mehr von der Willkür einzelner Dozenten abhängig.4 1903 folgten das bestandene Examen und als krönender Abschluss die Promotion.5 Nach ihrer Promotion arbeitete Frida Busch einige Zeit für einen Kinderarzt in Dresden, bevor sie 1905 ihren ehemaligen Lehrer heiratete.6 Die Hochzeit und die Geburt ihrer beiden Kinder sollten das Ende ihrer wissenschaftlichen Karriere als Ärztin darstellen.

Das versäumte Bild zeigt Frida Busch (links) und Hermine Heusler-Edenhuizen (rechts) beim gemeinsamen Feiern ihrer erfolgreich bestandenen Promotion.

Geraldyn „Jerrie“ M. Cobb

1931–2019

Pilotin

Eingabe KI: Official NASA Portrait from the mercury mission from 1961 showing female astronaut Jerrie M. Cobb, wearing a silver spacesuit --oref [Foto Jerrie M. Cobb] --ow 100 --ar 3:4 --v 7.0 --s 50

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Geraldyn „Jerrie“ Menor Cobb wurde am 5. März 1931 in Norman, Oklahoma/USA, als zweite Tochter eines Militärpiloten und seiner Frau geboren. Mit 12 Jahren flog sie den Waco-Doppeldecker ihres Vaters mit offenem Cockpit, mit 16 Jahren erwarb sie ihre Solopilotenlizenz und mit 20 Jahren die Berufspilotenlizenz.

1959 wurde Jerrie Cobb mit 28 Jahren Pilotin und Managerin für die Aero Design and Engineering Company, Oklahoma City, einen der damals größten Flugzeughersteller in den Vereinigten Staaten. Sie war damit eine von wenigen weiblichen Führungskräften in der Luftfahrt.7

1961 bestand Cobb als erste Frau die Astronautenprüfung8 eines privat finanzierten Nicht-NASA-Programms9. Sie hatte sich strengen körperlichen und psychologischen Untersuchungen unterzogen und gehörte zu den besten zwei Prozent aller Getesteten – zumeist Männer. Insgesamt bestanden 13 Frauen die extrem herausfordernden körperlichen und psychologischen Tests und wurden als die „Mercury 13“ bekannt. Obwohl sie für den ersten Flug zum Mond also genauso geeignet gewesen wären wie die männlichen Kandidaten, konnte die NASA in den 1960er Jahren nicht überzeugt werden, Frauen für ihr Astronautenprogramm zu berücksichtigen. Erst 1978 änderte die NASA die Regularien für ihr Programm, so dass auch Frauen eine Chance bei einer Bewerbung hatten.

Jerrie Cobb widmete sich fortan humanitären Missionen in Südamerika. Ihre Arbeit brachte ihr 1981 eine Nominierung für den Friedensnobelpreis ein.10

1998 ergab sich für die verhinderte Astronautin Jerrie Cobb eine weitere Chance, ins All zu fliegen, als die NASA bekannt gab, die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den alternden menschlichen Körper testen zu wollen. „Ich würde mein Leben dafür geben, ins All zu fliegen“, sagte die damals 67-Jährige. Sie wurde hierfür aber nicht ausgewählt.11

Das versäumte Bild zeigt Jerrie Cobb voller Vorfreude als Astronautin des Mercury-13-Programms.

Elvira Fölzer

1868–1937

Archäologin

Eingabe KI: [Foto Elvira Fölzer] standing proud as a female archaeologist, looking directly in the camera, as a 70 year old, on an excavation side with antic shards and ruins, photography from 1920, leica style, film gain --s 250 --v 6.1

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Elvira Fölzer war Archäologin und wurde 1906 als erste Frau an der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn promoviert. Durch das Erbe ihres Vaters, eines wohlhabenden Hamburger Kaufmanns, erlangte sie finanzielle Unabhängigkeit, die ihr das Studium ermöglichte.12 Ihr Studium in Leipzig, Freiburg und Bonn absolvierte sie im Status einer Gasthörerin.

1902 promovierte sie bei Professor Georg Loeschcke, einem Förderer des Frauenstudiums13 an der Universität Bonn mit der Abhandlung „Die Hydria, ein Beitrag zur griechischen Vasenkunde“. Elvira Fölzer zählt zu den ersten akademisch ausgebildeten Frauen in der Altertumsforschung: Sie war die erste Frau, die das Fach Klassische Archäologie erfolgreich abschloss, und die erste provinzialrömische Archäologin in Deutschland.14

Obwohl ihre bemerkenswerte Forschung zu römischer Keramik Pioniercharakter hatte, konnte sie nie eine gesicherte berufliche Position erreichen. Als feste Stellen zu besetzen waren, wurden diese immer mit Männern besetzt. Im Sommer 1907 wurde sie wissenschaftliche Hilfsarbeiterin am Provenzialmuseum in Trier, ohne das Recht auf eine Festanstellung.15 Dort bearbeitete sie keramische Funde aus Kanalisationsgrabungen und spezialisierte sich auf römische Keramik.

1917 schied sie aus dem Trierer Museum aus, und ihre Spuren verlieren sich. Es wird vermutet, dass sie als private Sprach- und Kunstlehrerin arbeitete.16 Erwähnenswert ist auch, dass sie das zweite weibliche Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts war, von dem sie 1938 (sic – ein Jahr nach ihrem Tod, der anscheinend unbemerkt blieb) als Jüdin ausgeschlossen wurde.

Das versäumte Bild zeigt Elvira Fölzer bei einer Ausgrabung – in einer Lebensphase, in der sie eigentlich keinen Zugang mehr zur Wissenschaft hatte.

Rosalind Franklin

1920–1958

Biochemikerin

Eingabe KI: Rosalind Franklin wearing an evening dress, laughing, portrait photo in a foto studio from 1960, kodak portra colors, dark blue backround, holding a medal in her hand and shows it to the camera, --v 5

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Rosalind Franklin war eine brillante Biochemikerin. In London als Tochter einer jüdischen Bankiersfamilie geboren, wurde sie von der Familie früh gefördert. Sie begeisterte sich schon als Kind für Naturwissenschaften, studierte Chemie, Physik und Mathematik.

In Frankreich spezialisierte sie sich auf die Röntgenstrukturanalyse. Sie erhielt ein Forschungsstipendium und kehrte zurück in die Heimat, wo sie ihre Arbeit am King’s College vertiefen wollte. Von den männlichen Kollegen dort wurde sie als Wissenschaftlerin jedoch kaum ernst genommen; ihr Konkurrent James Watson sagte später, sie wäre „sogar hinreißend gewesen, hätte sie auch nur das geringste Interesse für ihre Kleidung gezeigt“.

Watson und sein Kollege Francis Crick erhielten später vom Physiker Maurice Wilkins das berühmte Röntgenbild „Foto 51“, das Franklin anfertigen ließ und welches den zentralen Hinweis auf die spiralförmige DNA-Helix lieferte. Aufgrund Franklins mathematischen Berechnungen, die Watson und Crick ebenfalls zugespielt wurden, entwickelten die beiden das heute bekannte Doppelhelix-Modell. 1962 wurden Watson und Crick dafür gemeinsam mit Wilkins mit dem Medizinnobelpreis ausgezeichnet. Rosalind Franklin war zu diesem Zeitpunkt bereits tot, sie starb mit 37 Jahren an Krebs. Trotz ihrer bedeutenden Forschung war sie nie für den Nobelpreis nominiert. Auch in den Dankesreden ihrer Kollegen fand sie keinerlei Erwähnung.

Leah Goldberg

1911–1970

Literaturwissenschaftlerin

Eingabe KI: [Foto Leah Goldberg] as a 30 year old female scientist, sitting proud behind a desk with books, writing, illuminated by a small lamp, leica style from 1933, film gain --s 250 --v 6.1

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Leah Goldberg ist eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Israels und war die erste Promovendin im Fach Semitische Philologie an der Universität Bonn.

Leah Goldberg begann ihr Studium an der Universität Kaunas in Litauen. 1930 wechselte sie zunächst nach Berlin und dann an das Orientalische Seminar der Universität Bonn, um bei dem damaligen Direktor des Seminars, Professor Paul Kahle, zu promovieren.17 Leah Goldbergs Zeit in Bonn war kurz, als Jüdin hatte sie in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus keine Zukunft. 1933 promovierte sie an der Universität Bonn und kehrte nach Litauen zurück. 1935 emigrierte Leah Goldberg nach Tel Aviv. In ihrem Roman „Briefe von einer imaginären Reise“ verarbeitete sie den Aufstieg des Nationalsozialismus und ihre eigene Vertreibung durch eben diesen.

Neben ihrer wissenschaftlichen Laufbahn beschäftigte sich Leah Goldberg seit frühester Jugend mit Poesie und Literatur. So schrieb sie bereits mit zwölf Jahren ihre ersten Gedichte. Parallel zu ihrem Studium gehörte sie Anfang der 30er Jahre einer litauischen Dichtergesellschaft an und veröffentlichte bereits einige ihrer Gedichte erfolgreich in entsprechenden Zeitschriften.18

Bis 1952 blieb Leah Goldberg in Tel Aviv, wo sie als Autorin, Journalistin und Herausgeberin arbeitete, und das erste und einzige weibliche Mitglied der israelischen Dichtergruppe Yachdav war.19 1952 zog Leah Goldberg nach Jerusalem, um an der dortigen Hebräischen Universität – einer Partneruniversität der Universität Bonn – zunächst als Dozentin zu lehren und später als Professorin die Abteilung für Vergleichende Literaturwissenschaft aufzubauen, die sie bis zu ihrem Tod 1970 leitete.20

Das versäumte Bild zeigt Leah Goldberg zur Zeit ihres Promotionsstudiums an der Universität Bonn.

Emmi Hagen

1918–1968

Medizinerin

Eingabe KI: [Foto Emmi Hagen] as elderly female doctor, standing proud in front of the congress, together with male doctors from all over the world, photo from 1960, A photo of the opening ceremony for a congress in Bonn on a Staircase, with many people dressed as doctors from 1960, men and women, walking up to a hospital, leica style --s 250

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Emmi Hagen war nicht nur die erste Habilitandin an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn, sondern auch die erste Frau, die in Deutschland einen Lehrstuhl für Anatomie innehatte.

Mit dem 1937 erfolgreich bestandenen Abitur nahm Emmi Hagen das Medizinstudium an der Universität Bonn auf. Nach anfänglichen kleinen Misserfolgen im Studium bestand sie 1942 nicht nur ihr Staatsexamen, sondern wurde auch promoviert. Anschließend wurde sie 1943 vom damaligen Direktor des Anatomischen Instituts für eine Assistenzstelle vorgeschlagen, welche sie – nach einigen behördlichen Widerständen – antreten konnte.21 Nach 1945 nahm ihre Karriere einen steilen Aufschwung: 1949 habilitierte sie als erste Frau an der Medizinischen Fakultät, 1952 folgte die Beförderung zur Leiterin der Abteilung für experimentelle Biologie, und 1955 wurde sie zur außerplanmäßigen Professorin am Institut für Anatomie ernannt.22

Ab 1954 wurden sie und ihre Abteilung durch ein Rockefeller-Stipendium gefördert, welches Emmi Hagen Forschungsaufenthalte u.a. in Cambridge und Basel ermöglichte. Gleichzeitig sorgte Emmi Hagens gute internationale Vernetzung dafür, dass das gesamte Anatomische Institut sich internationalisierte und mehrere internationale Wissenschaftler zu Gast waren.23 Darüber hinaus war sie Mitglied in mehreren internationalen Forschungsgemeinschaften und engagierte sich ehrenamtlich für Studierende.24 Den Höhepunkt ihrer Karriere bildete 1967 die Ernennung zur ordentlichen Professorin und Direktorin des Anatomischen Instituts.

1968 starb sie, nur knapp ein Jahr nach ihrer Berufung, mit 50 Jahren an Krebs. Aus ihrem Nachruf geht hervor, dass Emmi Hagen für ihre wissenschaftlichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kollegium über die Maße geschätzt war, aber auch ihre Stellung als Frau in der Wissenschaft und die Widerstände dagegen wurden kritisch hervorgehoben.25

Das versäumte Bild zeigt Emmi Hagen auf einem internationalen Medizinkongress.

Hilde Kaufmann

1920–1981

Rechtswissenschaftlerin

Eingabe KI: Vintage Portrait from 1960 of 60 year old female judge [Foto Hilde Kaufmann] wearing a black suit, with short dark hair, very soft natural light, standing confidently proud and serious in a library, looking directly into the camera --v 6.1 --s 150 --style raw

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Hilde Kaufmann war 1961 die erste Habilitandin der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Bonn.

Sie beschäftigte sich intensiv mit sozialer Ungleichheit und analysierte, wie gesellschaftliche Strukturen, darunter Geschlechterrollen, Ungleichheit fördern. Hilde Kaufmann argumentierte, dass diese tief verwurzelten Strukturen aktiv hinterfragt und verändert werden müssten, um Gleichheit und Gerechtigkeit zu fördern. Hilde Kaufmann erlebte während ihrer Karriere oft Vorurteile und Skepsis von Kollegen und Ausbildern, was ihr das Gefühl gab, sich besonders als Frau beweisen zu müssen. Diese Erfahrungen prägten ihr kämpferisches Wesen und ihre Zähigkeit in der Arbeit.26 Sie hatte ein leidenschaftliches Interesse am Menschen und an den Kräften, die sein Leben und Handeln bestimmten. Nach ihrer Habilitation im Jahr 1961 übernahm Kaufmann die Leitung des Kriminologischen Seminars in Bonn und verblieb vier Jahre an der Bonner Universität, zunächst als Dozentin und später als außerplanmäßige Professorin.27

Ihre Entscheidung, weiterhin in Bonn zu bleiben, war nicht nur beruflich, sondern auch persönlich begründet – durch Heirat und dem Wunsch nach Aufbau einer Familie. 1966 traf Hilde Kaufmann dann eine Entscheidung für die Wissenschaft und folgte einem Ruf an die Universität Kiel.28 1970 wechselte sie an die Universität zu Köln als Professorin und Leiterin der Kriminologischen Forschungsstelle und verblieb dort bis zu ihrem unerwarteten Tod 1981. Während ihrer Zeit in Köln war sie darüber hinaus auch Dekanin der Juristischen Fakultät. Durch ihre wissenschaftliche Arbeit, sowohl in der Lehre als auch in Publikationen zog sich stets die enge Verflochtenheit von Wissenschaft und Praxis.29

Das versäumte Bild zeigt Hilde Kaufmann in Form eines klassischen Portraits.

Amalie Kretzer

1873–1948

Physikerin

Eingabe KI: [Foto Amalie Kretzer] as a 40 year old female scientist, standing proud on the campus of the University of Bonn, vintage photo from 1909, wet plate photography --s 250

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Amalie Kretzer war die erste Promovendin im Fach Physik an der Universität Bonn.

Als sich Amalie Kretzer im Wintersemester 1904/05 als Gasthörerin an der Universität Bonn einschrieb, war sie bereits 31 Jahre alt und hatte schon einige Jahre als Lehrerin gearbeitet. Ihr Weg zum Studium war für Frauen in dieser Zeit typisch: Sie besuchte eine Töchterschule und legte anschließend das Lehrerinnenexamen ab, um an Mädchenschulen unterrichten zu können. 1904 bestand sie ihr Abitur, auf welches sie sich privat vorbereitet hatte.

Ihr Studium der Naturwissenschaften und Mathematik führte Amalie Kretzer an die Universitäten Marburg und Göttingen, bevor sie 1908 an die Universität Bonn zurückkehrte und – da in diesem Jahr Frauen in Preußen offiziell zum Studium zugelassen wurden – ihr Studium als immatrikulierte Studentin fortsetzte.30 Dies tat Amalie Kretzer zu einer Zeit, in der sich nicht nur die Physik schnell wandelte, sondern auch andere bekannte Physiker wie Max Planck öffentlich die Meinung vertraten, dass die Begabung von Frauen für das Physikstudium „immer nur als Ausnahme betrachtet werden kann“.31 Den Vorurteilen trotzend schloss sie an ihr Studium eine Promotion an und wurde am 15.10.1909 als erste Frau der Universität Bonn im Fach Physik promoviert.32

Berufsaussichten gab es für Wissenschaftlerinnen in den Naturwissenschaften jedoch nahezu keine, weshalb Amalie Kretzer im Anschluss an ihre Promotion das Staatsexamen für Lehramt für höhere Schulen ablegte und als Lehrerin an einer höheren Mädchenschule arbeitete. Diesen Beruf übte sie bis zu ihrer Hochzeit 1917 aus, danach war es ihr als verheiratete Frau verboten, als Lehrerin zu arbeiten. Diese sogenannte ‚Zölibatsklausel‘ war als Erlass bis 1920 in Kraft.33

Das versäumte Bild zeigt Amalie Kretzer vor dem Hauptgebäude der Bonner Universität, wo sich ihr Studium und ihre Promotion in Physik abspielten.

Käthe Kümmel

1905–1994

Botanikerin

Eingabe KI: An old photograph from 1950, showing female biologist scientist [Foto Käthe Kümmel] with her back to the camera, pointing at something in front of her and carrying alarge cylindrical brass canister on her shoulder. She is wearing a dark suit jacket and trousers, The background shows a grassy hillside with trees and bushes --s 250 --v 6.1

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Käthe Kümmel war Botanikerin und die erste Habilitandin an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn. Auf dem Campus Poppelsdorf ist eine Straße nach ihr benannt.

Ihre wissenschaftliche und berufliche Laufbahn führte Käthe Kümmel immer wieder nach Bonn. 1925 begann sie, zunächst Botanik und Geographie an der Universität Bonn zu studieren, bevor sie dann an die Universität Heidelberg wechselte. Dort promovierte sie im Juli 1929 in Botanik sowie in den Nebenfächern Geologie und Mineralogie. Bis Ende 1931 arbeitete Käthe Kümmel als wissenschaftliche Assistentin an verschiedenen botanischen Lehrstühlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Zwischen 1932 und 1935 konnte Käthe Kümmel als Wissenschaftlerin keine bezahlte Anstellung finden, war in Düsseldorf jedoch an einem Museum tätig, hielt Fachvorträge, bot Kurse und Exkursionen an, konzipierte Ausstellungen und gründete eine Arbeitsgemeinschaft – all dies jedoch ehrenamtlich.34

Im Jahr 1937 trat sie die Stelle als wissenschaftliche Assistentin im Naturhistorischen Verein Bonn an, für den sie 29 Jahre tätig war, später als erste Geschäftsführerin des Vereins. In dieser Zeit publizierte sie auch eigene Forschungsarbeiten, besonders zur Vegetation des Rheinlands und Siebengebirges.35 1944 wurde Käthe Kümmel als erste Frau an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn habilitiert.36 An diese Habilitation konnte sie jedoch keine wissenschaftliche Karriere als Hochschullehrerin anschließen, auch wenn sie die Voraussetzungen für solch eine Laufbahn fraglos mitbrachte.37 Der Fokus ihrer Arbeit beim Naturhistorischen Verein lag auf der Weitergabe von Wissen und ihrer Begeisterung für die Botanik.

Das versäumte Bild zeigt Käthe Kümmel bei einer ihrer Exkursionen im Ahrtal.

Maria von Linden

1869–1936

Zoologin/Parasitologin

Eingabe KI: [Foto Maria von Linden] standing proud with crossed arms, as a 70 year old female scientist, dressed like a man, with slicked back hair, looking like a man, wearing a lab cout, standing in a lecture hall in Bonn in front of students, teaching chemistry, leica style from 1920 --v 6.0 --s 250

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Maria von Linden war die erste Titularprofessorin der Universität Bonn und in Deutschland.

Durch die Biografie von Maria von Linden zieht sich, dass sie „die Erste“ war. Die erste Schülerin mit Abitur an einem Jungengymnasium, die erste Studentin und Doktorandin an der Universität Tübingen sowie später die erste Titularprofessorin der Universität Bonn. Trotz ihrer privilegierten Herkunft – sie wurde in eine Adelsfamilie geboren und trug den Titel einer Gräfin – musste sich Maria von Linden den Zugang zu Bildung und einer wissenschaftlichen Laufbahn hart erkämpfen. Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium und Promotion in Tübingen und einem Aufenthalt an der Universität Halle, übernahm sie die Leitung der Parasitologischen Abteilung an der Universität Bonn. Ihr Habilitationsgesuch wurde in dieser Zeit abgelehnt.38 Auch wenn ihr im Jahr 1910 der Titel „Professor“ verliehen wurde, blieb ihr der Zugang zur Lehre – die venia legendi – verwehrt.39 Maria von Linden war insgesamt 34 Jahre wissenschaftlich an der Universität Bonn tätig. In dieser Zeit entwickelte sie die Parasitologische Abteilung zu einer eigenständigen Institution.

Allerdings wurde ihre Position nicht dementsprechend honoriert, sie erhielt keine festen Mittel für ihre Forschung und ihr wurde der Anspruch auf den Beamtenstatus verwehrt. Im Jahr 1933 wurde sie aufgrund des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ zwangspensioniert. Bereits 1923 hatte Maria von Linden vor der Gefahr des Nationalsozialismus gewarnt.40 Nach ihrer Zwangspensionierung emigrierte sie nach Liechtenstein. Maria von Linden war eine Vorreiterin in der Wissenschaft, stieß dabei aber immer wieder an die Grenzen einer patriarchalen Gesellschaft. Gegen patriarchale Strukturen und gesellschaftliche Geschlechterstereotypen lehnte sich Maria von Linden auch im Privaten auf. Sie trug bevorzugt „männlich konnotierte“ Kleidung und brach immer wieder mit den Vorstellungen von „traditioneller Weiblichkeit“.41

Das versäumte Bild zeigt Maria von Linden bei der akademischen Lehre, die ihr ein Leben lang verwehrt geblieben ist.

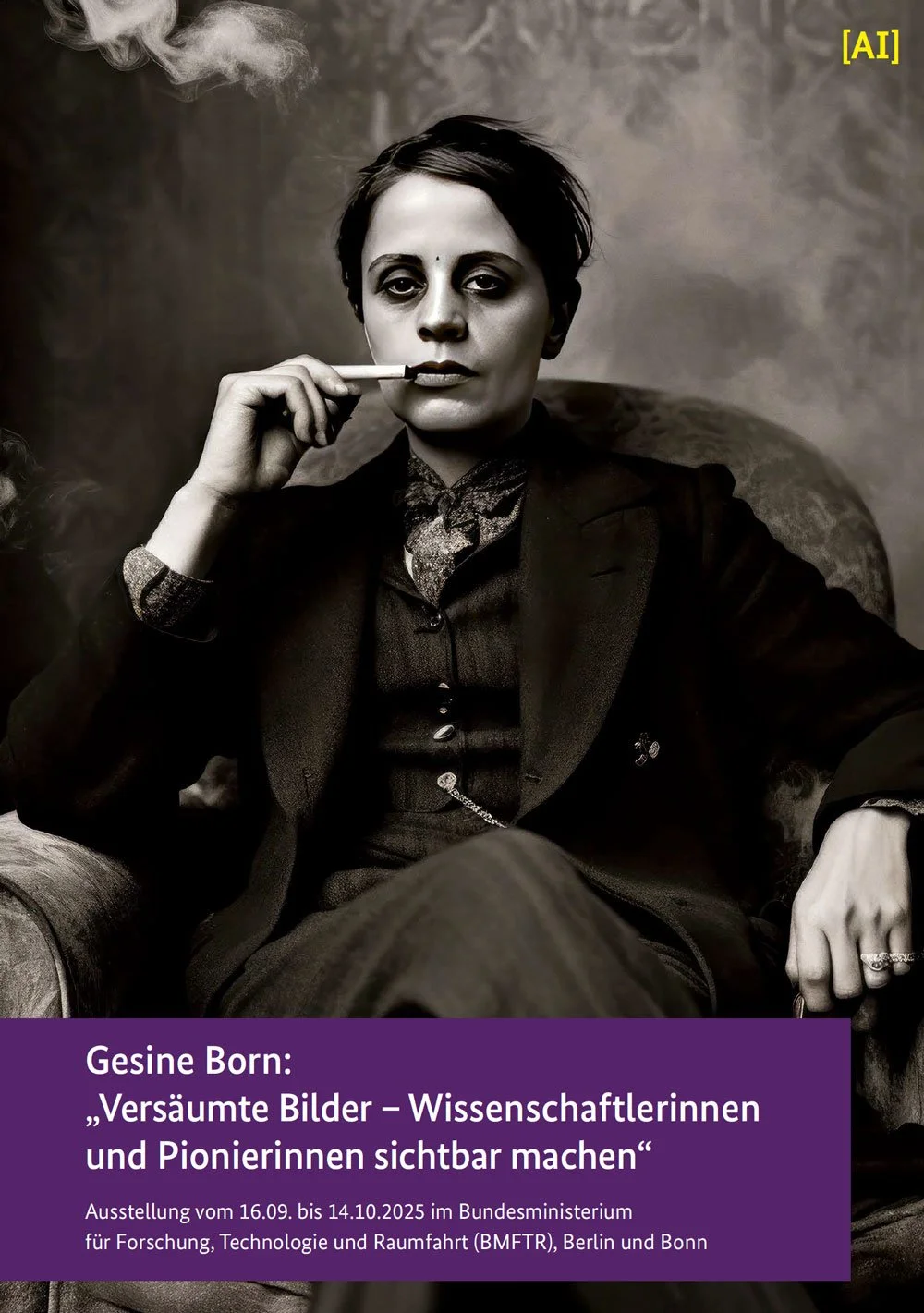

Lise Meitner

1878–1968

Physikerin

Eingabe KI: a foto of the scientist Lise Meitner smoking a cigarette, laughing, leica style, 1920 --v 5.2

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Lise Meitner war promovierte und habilitierte Physikerin. In ihrer frühen Forschung widmete sie sich der Untersuchung der Wärmeleitung in inhomogenen Körpern, später konzentrierte sie sich besonders auf die Erforschung von Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung sowie den damit verbundenen Kernprozessen. Gemeinsam mit dem Chemiker Otto Hahn arbeitete sie 30 Jahre lang im Gebiet der Radioaktivität, wodurch die Entdeckung der Kernspaltung zustande kam.

Zusammen mit ihrem Neffen Otto Robert Frisch lieferte sie anschließend die erste theoretische Erklärung für die Kernspaltung. Zu Lebzeiten erhielt Lise Meitner zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz, den Otto-Hahn-Preis und den Enrico-Fermi-Preis der Atomenergiekommission der USA. Sie wurde insgesamt 48-mal für den Nobelpreis nominiert, ausgezeichnet wurde sie jedoch nie. Ebenfalls wurde ihr kein Anteil am Chemienobelpreis 1944 zugesprochen, der ihrem Kollegen Otto Hahn für die Entdeckung der Kernspaltung verliehen wurde, an der sie maßgeblich beteiligt war. Meitner spielte eine bedeutende Vorreiterrolle als Frau in der Physik: Sie war die zweite Frau, die in Wien promovierte, und die erste Frau, die sich in Deutschland in Physik habilitieren konnte.

Zudem war sie die erste Frau, die als ordentliche Physikprofessorin an der Universität Berlin lehrte. Aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln musste Meitner 1938 aus dem nationalsozialistischen Deutschland fliehen.

Cecilia Payne-Gaposchkin

1900–1979

Astronomin

Eingabe KI: 50 year old female astronomer scientist standing proud in front of a telescope, press photo from 1940 --oref [Foto Cecilia Payne-Gaposchkin] --ow 100 --v 7.0

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Cecilia Payne-Gaposchkin war eine britisch-amerikanische Astronomin. Erst mit 18 Jahren konnte sie sich nach einem Schulwechsel mit Naturwissenschaften befassen, da sie in London zunächst eine Schule besuchte, auf der sie diesen Zugang als Mädchen nicht hatte. Anschließend studierte sie Physik und Chemie an der University of Cambridge und wanderte danach in die USA aus.

1925 promovierte sie an der Harvard University über die Zusammensetzung von Sternen und entdeckte, dass diese zum größten Teil aus Helium und Wasserstoff bestehen. Weil dies damals nicht dem vorherrschenden wissenschaftlichen Konsens entsprach, kommentierte sie ihren Befund selbst als „höchstwahrscheinlich nicht richtig“ – darauf legte auch ihr Gutachter, der Astronom Henry Norris Russell, Wert. Ihre Arbeit fand zunächst kaum Beachtung. Ein paar Jahre später wurden ihre Erkenntnisse bestätigt und deren große Bedeutung anerkannt. Sie arbeitete viele Jahre in Harvard in einer schlecht bezahlten Stelle, und im Vorlesungsverzeichnis wurde sie nicht erwähnt, obwohl sie Unterricht gab – Frauen waren Lehraufträge in Harvard untersagt. 1934 heiratete sie den russischen Astronom Sergej Gaposchkin, mit dem sie drei Kinder bekam; während der Schwangerschaften hielt sie weiter Vorträge.

Erst 1956 wurde sie zur ordentlichen Professorin, als erste Frau im Fachbereich Astronomie an der Universität Harvard, und kurze Zeit später leitete sie das Institut. Heute werden mit der nach ihr benannten Cecilia-Payne-Gaposchkin-Medal herausragenden Dissertationen in der Astrophysik ausgezeichnet.

Agnes Pockels

1862–1935

Physikerin/Chemikerin

Eingabe KI: a foto of 80 year old Scientist Agnes Pockels [Foto Agnes Pockels] getting an award on a stage in the town hall from Braunschweig, pressfoto from 1930 --v 5.2

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Agnes Pockels war eine deutsche Physikerin und Chemikerin, die sich mit Fragen der Oberflächenspannung und Benetzungsphänomenen befasste. Als Autodidaktin, die nie studierte, führte sie über zehn Jahre privat und ohne den Austausch mit anderen Wissenschaftlern bei sich zuhause Messreihen durch, indem sie Beobachtungen während des Geschirrspülens machte. Im Jahr 1932 erhielt sie die Ehrendoktorwürde der Universität Braunschweig.

Pockels entwickelte aus einfachen Gegenständen eine Messapparatur, die sie „Schieberinne“ nannte und die bis heute von Bedeutung ist. Sie ermöglichte damit präzise Messungen von Oberflächenspannungen und trug dazu bei, das Verständnis von Oberflächenphänomenen in verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen zu verbessern. Der US-amerikanische Forscher Irving Langmuir (1881–1957) entwickelte die Schieberinne später zur Langmuir-Pockels-Filmwaage weiter. Langmuir, dessen Erkenntnisse zum Teil auf Pockels Experimenten beruhten, erhielt 1932 den Nobelpreis. Die spätere Veröffentlichung ihrer Ergebnisse in wissenschaftlichen Zeitschriften regte sie zu weiterer wissenschaftlicher Tätigkeit an. Aufgrund ihrer Leistungen wurde sie schließlich auch von deutschen Physikern anerkannt und eingeladen, wissenschaftliche Vorträge zu halten.

Agnes Pockels hätte als junge Frau gerne Physik studiert, dieser Weg war ihr jedoch aufgrund ihres Geschlechts verwehrt. Als sie dann später hätte studieren dürfen, verzichtete sie auf Wunsch ihres Vaters darauf, um Haushaltsführung und Krankenpflege von Familienangehörigen zu übernehmen.

Cornelia Richter

Theologin

Foto: Gesine Born

Auch heute gibt es noch „erste Frauen“: Cornelia Richter ist Professorin für Systematische Theologie und war die erste Dekanin der Evangelisch-Theologischen Fakultät Bonn. Seit 2024 ist sie die erste weibliche Vorsitzende des Senats der Universität Bonn.

Geboren in Bad Ischl/Oberösterreich, studierte Cornelia Richter 1989–1995 Evangelische Theologie und Philosophie in Wien und München. 1998–2003 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Evangelische Theologie der Philipps-Universität Marburg, wo sie 2002 promoviert wurde (Betreuer: Dietrich Korsch). 2003–2005 war sie Assistant Research Professor am Center for Subjectivity Research der Universität Kopenhagen. 2005–2010 wechselte sie zurück nach Marburg, wo sie sich 2010 habilitierte. Es folgten Vertretungsprofessuren an den Universitäten Gießen und Zürich, die 2012 in drei Rufe nach Gießen, Bonn und Kiel mündeten.

Die Berufung nach Bonn war biographisch insofern bemerkenswert, als Richters Großmutter, Johanna Pauline Frieda Schulze (1898–1978) die erste rheinische Theologiestudentin war, die beim Rheinischen Konsistorium das kirchliche Examen anstrebte. Dies wurde ihr mit Verweis auf die fehlende berufliche Verwendungsmöglichkeit im Gemeindedienst verwehrt. Dafür ermöglichte ihr die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Bonn – damals noch sehr ungewöhnlich – als erster Kandidatin das Fakultätsexamen. Eine berufliche Tätigkeit in einer Pfarrgemeinde blieb ihr dennoch verwehrt. Später konnte sie in Berlin immerhin als Religionslehrerin tätig werden.42

Das Foto zeigt Cornelia Richter als erste Dekanin der Evangelisch-Theologischen Fakultät von 2020–2024. Als Vorbild wurde auf Wunsch von Richter ein Foto ihrer Großmutter genutzt.

Elisabeth Schiemann

1881–1972

Genetikerin/Botanikerin

Eingabe KI: a foto of 20 year old female scientist Elisabeth Schiemann, smiling, dancing in a street of berlin, street photo by Albert Renger Patsch --v 5.2

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Elisabeth Schiemann war eine deutsche Genetikerin, Botanikerin und NS-Gegnerin. Zu ihren Forschungsinteressen zählten die Geschichte der Kulturpflanzen und die Genetik der Pflanzen. Sie zählte zu den ersten Frauen, die 1908 in Berlin ein Studium aufnehmen durften.

Vier Jahre später wurde sie unter Betreuung des Botanikers und Genetikers Erwin Baur mit ihrer Arbeit „Mutationen bei Aspergillus niger v. Tiegh“ promoviert. Von 1914 bis 1931 arbeitete sie als Assistentin bzw. Oberassistentin von Baur an der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin, im Jahr 1924 erlangte sie dort ihre Habilitation mit einer Studie über die Genetik des Winter- und Sommertypus bei Gerste. 1932 veröffentlichte sie das Buch „Entstehung der Kulturpflanzen“, das sich zu einem internationalen Standardwerk in der Kulturpflanzenforschung entwickelte. Für Schiemann war es nicht leicht, sich in der Wissenschaft eine Karriere aufzubauen. Sie forschte über zwölf Jahre unbezahlt am Botanischen Museum, und Aufstiegsmöglichkeiten wurden ihr, wie vielen anderen Frauen zu dieser Zeit, oft verwehrt. Erst nach dem Ende des Krieges erhielt sie im Alter von 65 Jahren eine Professur mit vollem Lehrauftrag an der späteren Humboldt-Universität zu Berlin.

Als Privatdozentin wurde sie für ihre Forschung im Bereich der Entstehung und Geschichte der Kulturpflanzen bekannt, wobei sie Methoden aus der Genetik, Zytologie, Morphologie, Geographie, Ethnologie und Archäologie kombinierte. Schiemann positionierte sich frühzeitig gegen die unwissenschaftlichen und rassistischen Theorien der Nationalsozialisten und setzte sich entschieden für die Verfolgten des NS-Regimes ein.

Erika Spiegel

1925–2017

Soziologin

Eingabe KI: [Foto Erika Spiegel] a 60 year old female scientist, wearing a hermes costum with a pencil skirt, no throuthers, standing in front of a classic blue porsche 911 from 1970, standing in front of urban, working class area, 1978 in the style of the düsseldorf school of photography, urban street fotografie --v 5.2

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Erika Spiegel war eine deutsche Sozialforscherin und Stadtsoziologin. Sie studierte an der Universität Heidelberg Soziologie, Nationalökonomie, Neuere Geschichte und Öffentliches Recht und wurde 1956 dort promoviert.

Als Sozialwissenschaftlerin arbeitete sie unter anderem am Frankfurter Institut für Sozialforschung und an der Universität Basel, lehrte als Professorin für Soziologische Grundlagen der Raumplanung an der neu gegründeten Universität Dortmund sowie als Professorin für Sozialwissenschaftliche Grundlagen des Städtebaus an der TU Hamburg-Harburg und leitete – bis heute als einzige Frau – das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU) Berlin. „Sie war nicht plakativ Frauenrechtlerin, sensibilisierte ihre Studierenden aber durchaus für den differenzierenden Blick auf Frauen und Männer in Gesellschaft und Raum, der später in feministischen Ansätzen präzisiert und erkämpft wurde“, erinnert sich eine ihrer Studentinnen. Prägend und dazu passend sei eine Bemerkung in ihrer Vorlesung gewesen: „Wenn Sie als Frauen etwas erreichen wollen, müssen Sie 120 Prozent leisten!“ 1991/1992 war sie Vize-Präsidentin der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL). 1993 erhielt sie den ersten Schader-Preis für ihre herausragende Rolle im Dialog zwischen Gesellschaftswissenschaften und politisch-planerische Praxis, die ihr in ihren Tätigkeiten sehr wichtig war.

In die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) wurde sie als erstes weibliches Mitglied aufgenommen, dort war sie seit 1972 zweimal Präsidiumsmitglied. 1997 erhielt sie als erste Frau die von der Akademie vergebene Cornelius-Gurlitt-Denkmünze. Sie erhielt 2010 die Ehrendoktorwürde an der TU Dortmund.

Mathilde Vaerting

1884–1977

Pädagogin/Soziologin

Eingabe KI: [Foto Mathilda Vaerting] standing proud as a 80 year old female professor with black hair looking directly in the camera, holding a ball in her hands, she is standing in a group of playing children in a park, the children are playing ball, vintage photo from 1920, leica style --s 250 --v 6.1

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Mathilde Vaerting war die erste ordentliche Professorin an einer deutschen Volluniversität und nach Margarete von Wrangell die zweite Frau mit einem Lehrstuhl in Deutschland.

Mathilde Vaerting legte erfolgreich die Prüfung zum höheren Lehrerinnenexamen ab und begann, an einer Düsseldorfer Schule zu unterrichten. Diese Zeit als Lehrerin sollte sie und auch ihre spätere pädagogische Forschung stark prägen.43 Ab 1907 studierte Mathilde Vaerting in Bonn, wo sie 1911 promovierte. Im Anschluss arbeitete sie als Oberlehrerin in Berlin und publizierte zu dieser Zeit eine Reihe von Schriften zur Geschlechterpsychologie sowie zur Didaktik in der Mathematik.44 Nach einem erfolglosen Versuch, sich an der Berliner Universität zu habilitieren, wurde sie 1923 an den Lehrstuhl für Erziehungswissenschaften der Universität Jena berufen. Ihre Ernennung stieß auf starken Widerstand, da sie gegen den Willen der Fakultäten erfolgte. 1930 griff der Zoologe und Antisemit Ludwig Plate sie mit einer antifeministischen Schmähschrift mit dem Titel „Feminismus unter dem Deckmantel der Wissenschaft an.“45 Zudem wurde ihr eine geringe Studierendenzahl unterstellt, nachdem ihr zuvor das Prüfungsrecht verwehrt worden war.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde sie 1933 entlassen, erhielt ein Publikations- und Ausreiseverbot und konnte ihre Forschungen nicht fortsetzen. Nach dem Krieg konnte Mathilde Vaerting nie wieder in der Wissenschaft Fuß fassen, ihre Bewerbungen auf Professuren scheiterten, und ihre Werke blieben zunächst unbeachtet. Ihre Studien zur Geschlechterpsychologie gelten jedoch bis heute als modern, und auch ihre Kritik am System „Schule“ sowie ihre didaktischen Konzepte werden bis heute rezipiert.46 Seit November 2023 erinnert eine Gedenktafel im Universitätshauptgebäude in Jena an sie. Die Universität Jena und die Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte (GEDG) zollen ihr damit den Respekt, der ihr zu Lebzeiten verwehrt blieb.47

Das versäumte Bild zeigt Mathilde Vaerting beim Unterricht außerhalb des Klassenzimmers.

Cécile Vogt

1875–1962

Hirnforscherin

Eingabe KI: a foto from 1960 of 90 year old Female scientist Cécile Vogt looking looking of a brain, in the style of marina abramović, medieval-inspired, neil gaiman, award-winning --v 5.2

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Die französische Hirnforscherin und Medizinerin Cécile Vogt führte umfangreiche Studien zur Hirnanatomie durch. Im Jahr 1900 promovierte sie in Medizin an der Universität Paris – zu einer Zeit, in der nur fünf Prozent der Absolvierenden Frauen waren.

Ab 1902 arbeitete sie unentgeltlich im Neurobiologischen Laboratorium, das ihr Ehemann Oskar an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin gegründet hatte. Eine universitäre Karriere wäre ihr ohne die berufliche Position ihres Mannes vermutlich verwehrt geblieben. Ihre ärztliche Zulassung in Berlin erhielt sie erst im Jahr 1920. Gemeinsam mit ihrem Mann gründete sie das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin und arbeitete dort 60 Jahre lang mit ihm zusammen. Im Jahr 1932 wurde sie Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Aufgrund zunehmender Repressionen durch das NS-Regime musste das Paar 1937 Berlin verlassen und gründete im Schwarzwald ein privates Forschungsinstitut. Durch ihre umfangreiche Sammlung menschlicher Hirnschnitte legte das Paar einen wichtigen Grundstein für die moderne Hirnforschung, sie gilt als eine der größten weltweit und befindet sich heute an der Universität Düsseldorf.

Cécile Vogt wurde 13-mal für den Nobelpreis nominiert, bekam ihn jedoch nie zugesprochen. Nach ihrem Tod wurde Cécile Vogt eher als Teil des Forscherehepaars Vogt angesehen, anstatt als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen.

Rose-Marie Wegner

1924–2018

Agrarwissenschaftlerin

Eingabe KI: vintage photo from 1960 of 50 year old female scientist [Foto Rose-Marie Wegner] standing in a group of men with hats and briefcases. The men are showing chickens on an animal fair, the woman is standing proud and confident in the middle, --s 50 --v 6.1 --style raw

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Rose-Marie Wegner war die erste Habilitandin der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn (heute Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät) im Jahr 1961. Auf dem Campus Poppelsdorf ist eine Straße nach ihr benannt.

Geboren in Ostpreußen, legte sie 1942 ihr Abitur in Sachsen ab. Nach dem Kriegsdienst war ihr der Zugang zum Studium zunächst versperrt, weshalb sie eine landwirtschaftliche Ausbildung absolvierte und als staatlich geprüfte Landwirtin abschloss. Anschließend studierte Rose-Marie Wegner Agrarwissenschaften in Halle und Bonn und erlangte 1950 ihr Diplom. Ihre Dissertation über Gebrauchskreuzungen und Kennhuhnrassen in England markierte den Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn: 1966 wurde sie Professorin für Kleintierzucht an der Universität Bonn. Ihre Forschung konzentrierte sich auf Züchtung, Fütterung und Haltung von Geflügel und Kleintieren.

Von 1976 bis 1989 leitete sie die Bundesforschungsanstalt für Kleintierzucht in Celle. Dort lag ihr Fokus auf Tierschutz, und sie veröffentlichte mehr als 200 wissenschaftliche Arbeiten zur Zucht und Haltung von Geflügel. Rose-Marie Wegner war stets an internationalem Austausch interessiert und verbrachte Forschungsaufenthalte in England und den USA.48 Sie war aktiv in der World’s Poultry Science Association (WPSA) und erhielt 1994 die Mac Dougall-Medaille sowie 1996 das Bundesverdienstkreuz für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. 2000 wurde Rose-Marie Wegner in die „Hall of Fame“ der WPSA aufgenommen – bis heute als eine von nur vier Frauen unter 65 Männern.49

Das versäumte Bild zeigt Rose-Marie Wegner auf einer internationalen Konferenz der World’s Poultry Science Associaton.

Maria Margaretha Winkelmann-Kirch

1670–1720

Astronomin

Eingabe KI: A portrait of female astronomer Maria Margaretha Winckelmann, in her late thirties. She is wearing a yellow bourgeois dress from 1700. She has dark hair that is curled at the top.She standing proud in front of a star observatory, holding a telescope, looking to the stars at a huge and light komet that brings light to the painting and her face, dramatic light, in the style of Georg Desmarées --v 7.0 --s 50 --p 9mekw5d

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Maria Winkelmann-Kirch wurde 1670 in Pantizsch in der Nähe von Leipzig als Tochter eines lutherischen Priesters geboren. Ihr Interesse für Astronomie wurde früh durch ihren Vater geweckt. 1692 heiratete sie den 30 Jahre älteren Gottfried Kirch (1639–1710), einen der berühmtesten deutschen Astronomen der damaligen Zeit.50 Im Juni 1702 wurde Gottfried Kirch von der Kurfürstlich-Brandenburgischen Societät der Wissenschaften zu Berlin als erster Astronom berufen. Gottfried Kirch unterrichtete seine Frau selbst, da zu jener Zeit nur Männer eine Universität besuchen durften. Gemeinsam machten sie astronomische Beobachtungen und führten Berechnungen durch, erstellten Kalender und Jahrbücher und zeichneten Wetterinformationen auf. Das Paar arbeitete gleichberechtigt zusammen, und Maria Winkelmann-Kirch forschte selbst über Sonnenflecken und Polarlichter. In der Öffentlichkeit wurde sie jedoch stets nur als Assistentin ihres Mannes wahrgenommen. Im Jahr 1702 entdeckte Maria Winkelmann-Kirch als erste Frau einen Kometen (C/1702H1, genannt „Komet 1702“). Offiziell wurde diese Entdeckung aber ihrem Mann zugeschrieben. Erst kurz vor seinem Tod veröffentlichte Gottfried Kirch die Wahrheit über die Entdeckung.51

Als Gottfried Kirch 1710 starb, versuchte Maria Winkelmann-Kirch seine Stellung als Astronom und Kalenderherausgeber der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu übernehmen. Doch trotz der Empfehlung des Direktors Gottfried Wilhelm Leibniz und ihrer großen fachlichen Qualifikation wurde sie aufgrund ihres Geschlechts vom Exekutivrat abgelehnt – zugunsten eines weitaus weniger gut qualifizierten Mannes, der in der Position scheiterte.52 Ab 1716 wurde sie als Assistentin ihres Sohnes Christfried Kirch erneut an der Berliner Akademie der Wissenschaften tätig, allerdings bereits im Folgejahr wieder von dort verwiesen, da sie sich nicht wie eine Assistentin verhielt und nicht bereit war, im Hintergrund zu bleiben.53

1720 starb sie im Alter von 50 Jahren. Maria Winkelmann-Kirch war eine exzellente Astronomin – Ruhm und Anerkennung blieben ihr zu Lebzeiten aber allein aufgrund ihres Geschlechts versagt.54

Das versäumte Bild zeigt Maria Margaretha Winkelmann-Kirch bei der Erforschung des Nachthimmels und der Entdeckung eines Kometen, dargestellt als zeitgenössisches Ölgemälde. Es ist unwahrscheinlich, dass Winkelmann-Kirch zu Lebzeiten gemalt wurde, daher wurde das versäumte Bild ohne Originalbild als Grundlage generiert.

Margarete Woltner

1897–1985

Slawistin

Eingabe KI: Vintage Portrait from 1953 of imposing 70 year old female scientist [Foto Margarete Woltner] standing confidently proud and serious with crossed arms in a lecture hall of Bonn, full body portrait --s 50 --v 6.1 --style raw

generiert mit Midjourney von Gesine Born

Margarete Woltner war eine deutsche Slawistin und die erste ordentliche Professorin der Universität Bonn.

Geboren in Riga, studierte Margarete Woltner Geschichtswissenschaften und Slavistik von 1919 bis 1923 u. a. in Leipzig. Dort promovierte Margarete Woltner 1923 bei dem Slawisten Max Vasmer und trat anschließend eine Stelle als Assistentin an dessen Institut an.55 1925 wechselten sie zusammen an die Universität Berlin, sie als außerplanmäßige wissenschaftliche Assistentin und Max Vasmer als Professor. Insgesamt verblieb Margarete Woltner bis 1949 am Berliner Institut, wo sie verschiedene Positionen übernahm. 1937 wurde sie habilitiert und war so die erste Frau, die während der NS-Zeit an der Berliner Universität diese akademische Hürde nahm.56 Trotz Habilitation dauerte es – aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Positionierung gegen den Faschismus – weitere zwei Jahre, bis sie tatsächlich als Dozentin anerkannt und auch dementsprechend bezahlt wurde. Bereits während ihrer Zeit als wissenschaftliche Assistentin hatte Margarete Woltner wichtige Aufgaben in der Lehre übernommen.57

Im Jahr 1947 erhielt sie die Leitung des Instituts und trug entscheidend zur Wiederbelebung der Slawistik nach dem Zweiten Weltkrieg bei. 1950 kündigte sie aus politischen Gründen ihre Stelle und wechselte an die Universität Mainz, wo sie zunächst als Lehrbeauftragte und dann als Professorin tätig war. 1953 führte sie ihr Weg weiter an die Universität Bonn. Als erste ordentliche Professorin gründete sie dort das Slawistische Seminar, wo sie bis zu ihrer Emeritierung 1966 wirkte.58

Das versäumte Bild zeigt Margarete Woltner in Hörsaal I des Bonner Universitätshauptgebäudes.

Endnoten

1 Busch (o.J.): 4.

2 Prahm (2012): 104f.

3 Koslowski (1996): 116.

4 Koslowski (1996): 116.

5 Prahm (2012): 82f.

6 Prahm (2012): 90.

7 Wikipedia, Jerrie Cobb.

8 LA Times 2019.

9 Wikipedia, Mercury 13.

10 Wikipedia, Jerrie Cobb.

11 LA Times 2019.

12 Merten (2013a): 122.

13 Merten (2013a): 123.

14 Merten (2013b): 70.

15 Gutsmiedl-Schümann (2023).

16 Merten (2013a): 131, Gutsmiedl-Schümann (2023).

17 Harel (2009).

18 Oberhänsli-Widmer (2010).

19 Pines (2017).

20 Oberhänsli-Widmer (2010).

21 Forstbach (2006): 85.

22 Bruchhausen et.al. (2018): 90.

23 Bruchhausen et. al. (2018): 115, Chronik des akademischen Jahres 1957/58.

24 Bargmann (1969): 555.

25 Bargmann (1969), Wolf-Heidegger (1968)

26 Marquardt (1986): 2.

27 Marquardt (1986): 9.

28 Marquardt (1986): 12.

29 Marquardt (1986): 13.

30 Hinterberger, M. (1996): 21.

31 Planck, M. (1897) zitiert nach Kleinert, A. (1978): 32.

32 Hinterberger, M. (1996): 28.

33 Hinterberger, M. (1996): 34f.

34 Hersberg (1995): 6.

35 Hersberg (1995): 6.

36 NHV (2018): 61.

37 Hersberg (1995): 7.

38 Flecken (1996): 122.

39 Flecken (1996): 117.

40 Flecken (1997): 124.

41 Junginger (1991): 125.

42 Ihre Biographie ist historisch aufgearbeitet in Faulenbach (2003).

43 Werth (2023): 92.

44 Werth (2023): 98ff.

45 Hollstein (2023), Plate (1930).

46 Kraul, Margret (2016).

47 Hollstein (2023).

48 Petersen, J. (2018): 61. 2 WPSA (o.J.).

49 WPSA (o.J.).

50 Wikipedia (DE) – Maria Margaretha Kirch.

51 Wikipedia (EN) – Maria Margaretha Kirch.

52 British Astronomical Association

53 Valtin (2001): 411–425.

54 Deutschlandfunk 2020.

55 Sturm (1986): 478.

56 Weickart (2012): 103.

57 Sturm (1986): 478f.

58 Brang/Bräuer (1986): XIV.

Quellen- und Literaturverzeichnis

Merten, Jürgen (2013b): Gelehrte Frauen am Trierer Museum. Elvira Fölzer, Elisabeth Vorrenhagen, Else Förster, In: Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier: Aus der Arbeit des Rheinischen Landesmuseum Trier 45, S. 70–77.

Bildquelle des Originalbildes: Rheinisches Landesmuseum Trier/Bildschaffende unbekannt/1909

Rosalind Franklin (1920–1958) | Seite 15

Beteiligte Institutionen: Entstanden im Fellowship des KielSCN (Kiel Science Communication Network) | Ausgestellt in der Schader-Stiftung

Originalquelle des Textes: Schader-Stiftung

Bildquelle des Originalbildes: MRC Laboratory of Molecular Biology

Leah Goldberg (1911–1970) | Seite 17

Beteiligte Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Originalquelle des Textes: Gleichstellungsbüro der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Pines, Sarah (2017): „Mein Herz hat sich an sich selbst gewöhnt“, In: WELT, URL: welt.de/kultur/literarischewelt/article171897491/Urbane-Poesie-Leah-Goldberg-war-Israels-erste-grosse-Dichterin.html, [Abruf: 24.01.205].

Harel, Ma’ayan (2009): Lea Goldberg, In: Jewish Women’s Archive, URL: jwa.org/encyclopedia/article/goldberg-lea, [Abruf: 24.01.2025].

Weiss, Yfaat (2007): Lea Goldberg – von Kowno nach Tel Aviv, In: Münchener Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur (1), S. 9–32.

Oberhänsli-Widmer, Gabrielle (2010): Lea Goldberg, In: Orientalisches Seminar Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, URL: orient.uni-freiburg.de/judaistik/projekte_juda/durchgefuehrte-projekte/goldberg/bio.html, [Abruf: 22.01.2025].

Bildquelle des Originalbildes: Meitar Collection, The Pritzker Family National Photography Collection, The National Library of Israel/Urheber: Benno Rothenberg/nach 1946

Emmi Hagen (1918–1968) | Seite 19

Beteiligte Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Originalquelle des Textes: Gleichstellungsbüro der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Bargmann, Wolfgang (1969): In memoriam der Anatomin Emmi Hagen (1918–1968). Anatomischer Anzeiger, 125, S. 552–562.

Bruchhausen, Walter et.al. (2018): Die Medizinische Fakultät, In: Becker, Thomas/Rosin, Philip (Hrsg.): Die Natur- und Lebenswissenschaften. Geschichte der Universität Bonn, (4), S. 7–212, Göttingen: V&R unipress.

Universität Bonn (1958): Chronik des akademischen Jahres 1957/58.

Forstbach, Ralf (2006): Die Medizinische Fakultät der Universität Bonn im „Dritten Reich“, München: R. Oldenbourg Verlag.

Wolf-Heidegger, Gerhard (1968): Zum Gedenken an Emmi Hagen. Acta Anatomica, 71, S. 481–491.

Bildquelle des Originalbildes: Universitätsarchiv Bonn/Bildschaffende unbekannt/Jahr unbekannt

Hermine Heusler-Edenhuizen (1872–1955) | Seite 9

Beteiligte Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Originalquelle des Textes: Gleichstellungsbüro der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Busch, Isabel (o.J.): Hermine Edenhuizen, URL: jimdo-storage.freetls.fastly.net/file/bbed62ca-30ea-4d4b-a614-a26b6119345f/HERMINE%20EDENHUIZEN.pdf; [Abruf: 10.01.2025].

Prahm, Heyo (2012): Hermine Heusler-Edenhuizen: Die erste deutsche Frauenärztin. Lebenserinnerungen im Kampf um den ärztlichen Beruf der Frau, Verlag Barabara Budrich: Opladen, Berlin & Farmington Hills.

Bildquelle des Originalbildes: Archiv Haus der Frauengeschichte/Urheberschaft unbekannt/1903

Hilde Kaufmann (1920–1981) Seite 21

Beteiligte Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Originalquelle des Textes: Gleichstellungsbüro der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Marquardt, Helmut (1986): Hilde Kaufmann. Eine Skizze ihres Lebens und ihres wissenschaftlichen Werkes, In: Hirsch, Hans J. et.al. (Hrsg.): Gedächtnisschrift für Hilde Kaufmann, S. 2–5, Walter de Gruyter: Berlin/New York.

Bildquelle des Originalbildes: Universitätsarchiv Bonn/Bildschaffende unbekannt/Jahr unbekannt

Amalie Kretzer (1873–1948) | Seite 23

Beteiligte Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Originalquelle des Textes: Gleichstellungsbüro der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Hinterberger, Monika (1996): „Man räume ihnen Kanzeln und Lehrstühle ein“ – Zur Geschichte der Physikerinnen an der Universität Bonn, In: Mühlenbruch, Brigitte (Hrsg.): ZOOM Schriftenreihe der Gleichstellungsbeauftragten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (2), Bonn.

Kleinert, Andreas (1978): Vom Trieb zur theoretischen Physik. Physikalische Blätter, 34 (1), S. 31–33. 55

Bildquelle des Originalbildes: Anspach, Julia et.al. (2004): „Das Bild spricht, obschon es stumm ist“ Dokumentation im Anschluss an die Ausstellung Vorbilder, Wissenschaftlerinnen der Universität Bonn, In: Mättig, Ursula (Hrsg.): ZOOM Schriftenreihe der Gleichstellungsbeauftragten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn (6), Bonn/Bildschaffende unbekannt/Jahr unbekannt

Käthe Kümmel (1905–1994) | Seite 25

Beteiligte Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Originalquelle des Textes: Gleichstellungsbüro der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Hersberg (1995): Dr. habil. Käthe Kümmel (1905–1994), In: DECHENIANA 148 (8), 5–8.

NHV (2018): 175 Jahre NHV – Eine Erfolgsgeschichte, In: Naturhistorischer Verein, URL: naturhistorischerverein.de/downloads/Vortrag_NHV_175Jahre.pdf; [Abruf: 12.02.2025].

Bildquelle des Originalbildes: Kersberg, Herbert: Dr. habil. Käthe Kümmel (1905–1994)–30. April 1905–30.April 1994. Decheniana: Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalens, 148, S. 5–8./Bildschaffende unbekannt/Jahr unbekannt

Maria von Linden (1869–1936) | Seite 27

Beteiligte Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Originalquelle des Textes: Gleichstellungsbüro der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Flecken, Susannne (1996): Maria Gräfin von Linden, In: Kuhn, Annette et.al. (Hrsg.): 100 Jahre Frauenstudium. Frauen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Verlag die Werkstatt: Göttingen.

Junginger, Gabriele (1998): Junginger, Gabriele (Hrsg.): Maria Gräfin von Linden. „Erlebtes und Erstrebtes eines Sonntagskindes“: die Erinnerungen der ersten Studentin in Württemberg, Attempto: Tübingen.

Bildquelle des Originalbildes: Universitätsarchiv Tübingen – S 91/3,390/Bildschaffende unbekannt/1910

Lise Meitner (1878–1968) | Seite 29

Beteiligte Institutionen: entstanden im Fellowship des KielSCN (Kiel Science Communication Network) | ausgestellt in der Schader Stiftung

Originalquelle des Textes: Schader-Stiftung

Bildquelle des Originalbildes: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin

VI. Abt., Rep. 1, Meitner, Lise I/7

Cecilia Payne-Gaposchkin (1900–1979) | Seite 31

Beteiligte Institutionen: ausgestellt in der Schader Stiftung | neu generiert für die Ausstellung im BMFTR

Originalquelle des Textes: Schader-Stiftung

Bildquelle des Originalbildes: Smithsonian Institution Archives

Agnes Pockels (1862–1935) | Seite 33

Beteiligte Institutionen: entstanden im Fellowship des KielSCN (Kiel Science Communication Network) | ausgestellt in der Schader Stiftung

Originalquelle des Textes: Schader-Stiftung

Bildquelle des Originalbildes: unbekannt

Cornelia Richter | Seite 35

Beteiligte Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Originalquelle des Textes: Gleichstellungsbüro der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Faulenbach, Heiner (2003): Johanna Schulze – biographische Notizen, in: Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes (MEKGR), 52. Jahrgang, 488–496.

Foto: privat/Urheberschaft unbekannt

Bildquelle des Originalbildes: Foto: privat/Bildschaffende unbekannt. Das Bild zeigt die Großmutter von Cornelia Richter

Elisabeth Schiemann (1881–1972) | Seite 37

Beteiligte Institutionen: entstanden im Fellowship des KielSCN (Kiel Science Communication Network) | ausgestellt in der Schader Stiftung

Originalquelle des Textes: Schader-Stiftung

Bildquelle des Originalbildes: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin

VI. Abt., Rep. 1, Schiemann, Elisabeth I/30

Erika Spiegel (1925–2017) | Seite 39

Beteiligte Institution: Schader-Stiftung

Originalquelle des Textes: Schader-Stiftung

Bildquelle des Originalbildes: Tobias Preising (HCU)

Mathilde Vaerting (1884–1977) | Seite 41

Beteiligte Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Originalquelle des Textes: Gleichstellungsbüro der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn57

Hollstein, Sebastian (2023): Die erste Professorin an einer deutschen Universität, In: Friedrich-Schiller-Universität Jena, URL: uni-jena.de/213543/die-erste-professorin-an-einer-deutschen-universitaet; [Abruf: 06.03.2025].

Kraul, Margret (2016): Mathilde Vaerting: Neubegründung der Psychologie von Mann und Weib. I. Bd.: Die weibliche Eigenart im Männerstaat und die männliche Eigenart im Frauenstaat, II. Bd.: Wahrheit und Irrtum in der Geschlechterpsychologie, Karlsruhe i. B.: G. Braun 1921/23, insg. 422 S., In: Salzborn, Samuel (Hrsg.): Klassiker der Sozialwissenschaften. Springer VS: Wiesbaden.

Plate, Ludwig (1930): Feminismus unter dem Deckmantel der Wissenschaft, In: Eberhard, Ehrhard F.W. (Hrsg.): Geschlechtscharakter und Volkskraft: Grundprobleme des Feminismus, S. 198–215, Ernst Hofman & Co: Darmstadt.

Werth, Gerda (2023): Neue Wege im mathematischen Unterricht. Auf den Spuren Mathilde Vaertings. Springer VS: Wiesbaden.

Bildquelle des Originalbildes: Universitätsarchiv Bielefeld, Nachlass Mathilde Vaerting, NLMV 707, 1_30/Bildschaffende unbekannt/Jahr unbekannt

Cécile Vogt (1875–1962) | Seite 43

Beteiligte Institutionen: entstanden im Fellowship des KielSCN (Kiel Science Communication Network) | ausgestellt in der Schader Stiftung

Originalquelle des Textes: Schader-Stiftung

Bildquelle des Originalbildes: Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin

VI. Abt., Rep. 1, Vogt, Cécile 1

Rose-Marie Wegner (1924–2018) | Seite 45

Beteiligte Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Originalquelle des Textes: Gleichstellungsbüro der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Petersen, J. (2018): Rose-Marie Wegner (16.03.1924–13.04.2018), In: Chronik der Universität Bonn 2017–2018.

WPSA (o.J.): IHPF recipients 2000, In: World’s Poultry Association, URL: wpsa.com/index.php/iphf-recipients-2000, [Abruf: 05.03.2025].

Bildquelle des Originalbildes: Anspach, Julia et.al. (2004): „Das Bild spricht, obschon es stumm ist“ Dokumentation im Anschluss an die Ausstellung Vorbilder, Wissenschaftlerinnen der Universität Bonn, In: Mättig, Ursula (Hrsg.): ZOOM Schriftenreihe der Gleichstellungsbeauftragten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn (6), Bonn/Bildschaffende unbekannt/Jahr unbekann

Maria Margaretha Winkelmann-Kirch (1670–1720) | Seite 47

Beteiligte Institution: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Wikipedia (DE/EN)– Maria Margaretha Kirch: wikipedia.org/wiki/Maria_Margaretha_Kirch (abgerufen am: 12.08.2025) und wikipedia.org/wiki/Maria_Margaretha_Kirch (abgerufen am: 12.08.2025)

In remembrance of Maria Winckelmann – British Astronomical Association Maria WINCKELMANN-KIRCH: britastro.org/journal_contents_ite/in-remembrance-of-maria-winckelmann (abgerufen am: 12.08.2025)

Maria Winkelmann Kirch vor 350 Jahren geboren – Berufsverbot für eine große Astronomin: deutschlandfunk.de/maria-winkelmann-kirch-vor-350-jahren-geboren-berufsverbot-100.html (abgerufen am: 12.08.2025)

Valtin, Renate (2001): „Ein gelehrtes Weib ist eine Entartung der Natur“. Diskurse zum Ausschluss der Frauen aus der Wissenschaft formal und inhaltlich überarbeitete Version der Originalveröffentlichung, In: Pädagogische Rundschau 55 (4), S. 411–425

Margarete Woltner (1897–1985) | Seite 49

Beteiligte Institution: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Originalquelle des Textes: Gleichstellungsbüro der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Weickart, Eva (2012): Prof. Dr. Margarete Woltner. Universitäsprofessorin, In: Frauenbüro Landeshauptstadt Mainz (Hrsg.): Blick auf Mainzer Frauengeschichte. Mainzer Frauenkalender 1991 bis 2012, Hausdruckerei: Mainz.

Sturm, G. (1986): NEKROLOG: In memoriam Margarete Woltner, In: Zeitschrift für Slawistik 31 (3), S. 478–480.

Brang, Peter/Bräuer, Herbert (1986): Margarete Woltner †, In: Zeitschrift für Slavische Philologie 46 (1), XI-XVI.

Bildquelle des Originalbildes: Anspach, Julia et.al. (2004): „Das Bild spricht, obschon es stumm ist“ Dokumentation im Anschluss an die Ausstellung Vorbilder, Wissenschaftlerinnen der Universität Bonn, In: Mättig, Ursula (Hrsg.): ZOOM Schriftenreihe der Gleichstellungsbeauftragten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn (6), Bonn/Bildschaffende unbekannt/Jahr unbekannt